Approfondimento: L’Appennino e la Valle del Po nell’età del Ferro

Nella visione degli antichi greci e latini, la valle del Po è un luogo ricco di leggende, teatro di eventi straordinari legati alle sue risorse naturali, ma anche uno spazio proiettato verso il mare Adriatico e un punto di arrivo per popoli ed eroi, le cui storie riflettono l’intreccio di identità e culture peculiare della Pianura Padana.

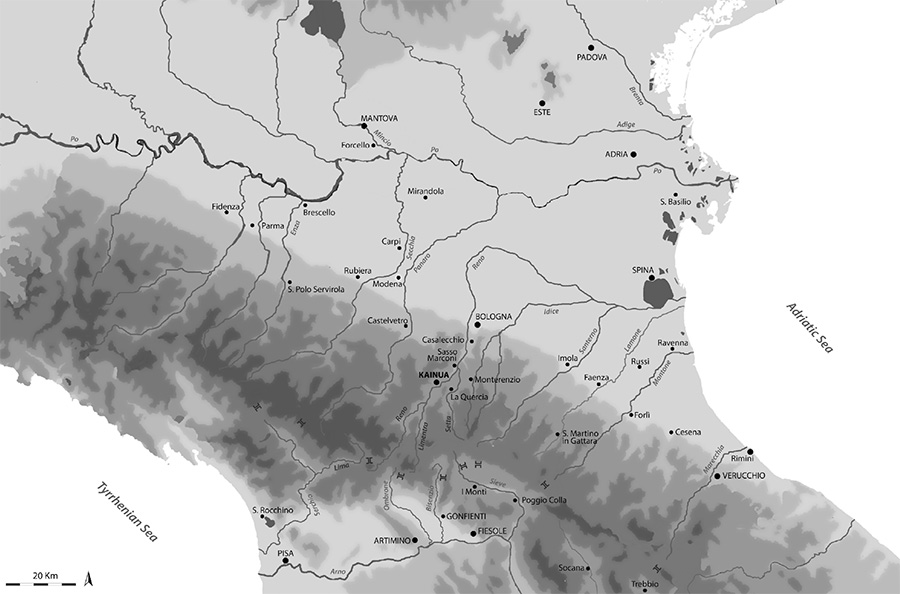

La posizione strategica dell’Etruria Padana, tra il fiume Po a nord e gli Appennini a sud, con terreni fertili e una rete fluviale che facilitava i collegamenti, ha favorito lo sviluppo di insediamenti stabili e scambi vivaci. Il territorio, infatti, non ha rappresentato una barriera, ma un’opportunità per il contatto ed il dialogo con i centri dell’Etruria tirrenica e con i popoli confinanti: a nord i Veneti, cioè le genti di cultura golasecchiana, ed i Liguri, a sud i Piceni e gli Umbri.

L’Etruria Padana, dunque, rappresenta una terra di incontri e scambi, come ci testimonia la cultura materiale, che si esprime con specifici caratteri in ogni sua città. Il cuore di questo territorio era, allora come oggi, Bologna-Felsina. Plinio il Vecchio la definì “princeps Etruriae” (Nat. Hist. 3, 115), una definizione che può indicare il suo ruolo di capitale o, meglio, quello di antica “metropoli” dell’Etruria, cioè la città da cui avrebbe perfino avuto origine l’ethnos etrusco.

Le prime tracce della cultura villanoviana, e quindi della presenza etrusca, a nord dell’Appennino risalgono al IX secolo a.C., lo stesso periodo in cui questa cultura si afferma anche nell’area tirrenica. In questo contesto, si sviluppano due importanti centri etruschi: Bologna-Felsina nella Pianura Padana e Verucchio in Romagna. Pur essendo nate nello stesso periodo, Bologna e Verucchio presentano vocazioni differenti. Bologna si sviluppa come un centro urbano già a partire dall’VIII secolo a.C., grazie alla sua posizione lungo la valle del Reno, che favorisce i contatti con l’Etruria tirrenica e il mare. Verucchio, invece, si specializza nel commercio e nella lavorazione dell’ambra, ma non si sviluppa verso forme urbanistiche più complesse.

Per Bologna, il processo di formazione si considera concluso a partire dalla metà dell’VIII sec. a.C., come testimoniano la cinta difensiva, le opere di regimentazione delle acque ed una organizzazione sociale e politica complessa, fondata su clan aristocratici ed un commercio fiorente che la colloca al centro di ampie reti di scambi. L’espressione del potere aristocratico si manifesta nel rituale funebre, come dimostrano le sepolture della necropoli di via Belle Arti, ma anche nella produzione di sculture funerarie in pietra, fenomeno legato ad esperienze artigianali del Mediterraneo orientale, che segna l’introduzione, da parte dei clan al potere di VII sec. a.C., di una forma pubblica di autorappresentazione, in cui il defunto è celebrato per il suo ruolo di guerriero e di capo. In parallelo, a Verucchio, pur essendo il rituale funebre di stampo aristocratico affine a quello di Felsina, emerge un diverso modo di rappresentare il defunto, con una maggiore enfasi sulle armi e sui beni che simboleggiano la ricchezza e il potere. Questo riflette il differente processo evolutivo dei due centri: se Bologna si orienta verso un’organizzazione urbana più complessa, Verucchio rimane concentrato su un sistema aristocratico legato al commercio.

Nel VI secolo a.C., la valle del Po, come l’intera Etruria, vive un periodo di profonde trasformazioni. All’inizio del secolo, Verucchio perde il suo ruolo dominante nei traffici commerciali e lungo la costa adriatica, si affermano nuovi centri, Adria e San Basilio, grazie all’influenza dei Greci dell’est e degli Egineti. Sebbene questi insediamenti non possano essere facilmente etichettati in termini etnici, a partire dalla metà del VI secolo, la presenza etrusca diventa sempre più evidente, soprattutto dal punto di vista culturale. Da questo momento, si assiste ad una riorganizzazione dell’interno comparto padano. Accanto alla risistemazione urbanistica di centri esistenti come Bologna, vengono fondate nuove città, poste non a caso in punti particolarmente strategici per gli interessi economici: Marzabotto-Kainua lungo la valle del Reno, Mantova e Forcello di Bagnolo S. Vito sul fiume Mincio e Spina sulla costa adriatica. Bologna diventa il cuore di un ampio sistema commerciale che collega Etruria, Grecia ed Europa transalpina, favorendo gli scambi tra il Mediterraneo e l’Europa centrale. La città assume da questo momento una forma pienamente urbana, sancita probabilmente da un atto di “rifondazione”, secondo il rito etrusco (Etrusco ritu), ben noto per Marzabotto, rifondata con il significativo nome di Kainua, “la nuova”. Entrambe le città adottano un impianto regolare, con un’acropoli monumentale, templi e necropoli, le cui tombe e corredi riflettono l’organizzazione delle élite locali, ma anche la ricezione di ideali e rituali dal mondo greco. I porti di Spina e Adria sono stati cruciali per questi scambi: frequentati per secoli dai mercanti ateniesi, hanno agevolato il flusso di merci e idee che hanno influenzato profondamente gli usi e i costumi degli Etruschi di tutta l’area padana. Spina e Adria, situate rispettivamente a nord e a sud del Po, pongono il commercio al centro della loro economia, diventando centri nevralgici di una vivace convivenza, dove Etruschi interagiscono non solo con i Greci, ma anche con Italici e Celti, in un contesto di intensi scambi economici e culturali.

Nel IV secolo a.C., la civiltà etrusca in Etruria Padana subisce sconvolgimenti e tra le cause è riconosciuta l’invasione di gruppi transalpini generalmente identificati con i Celti. Spinti dalla ricerca di nuove terre e attratti dalle ricchezze dell’Italia, le tribù celtiche arrivano a saccheggiare persino Roma (388-387 a.C.). Il sistema economico etrusco entra in crisi e città, come Bologna e Kainua, vengono riorganizzate in insediamenti più piccoli, a vocazione agricola, commerciale o militare. Alcune città, come Spina e Mantova resistono più a lungo alla celtizzazione. Spina, in particolare, rimase un importante centro commerciale anche dopo la fine degli scambi con Atene. Le testimonianze epigrafiche e i corredi funerari spinetici suggeriscono una coesistenza ed una commistione culturale fra Etruschi e Celti.

La valle del Reno e i suoi affluenti

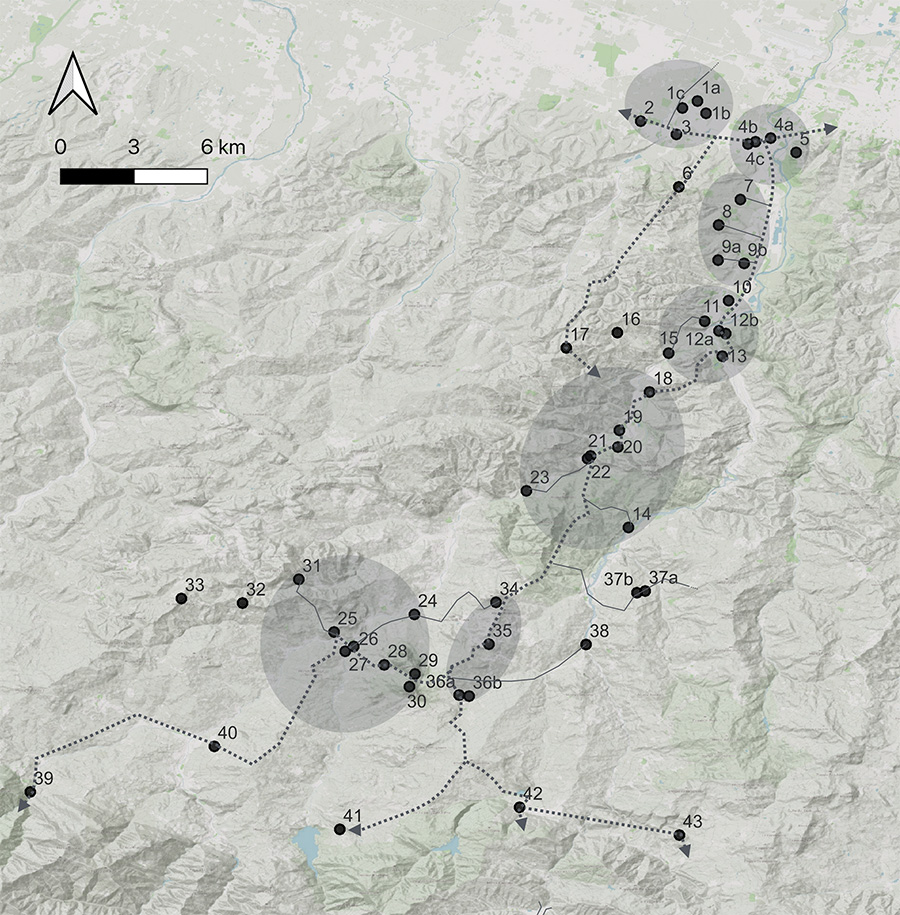

L’Appennino tosco-emiliano è stato un vivace crocevia di genti e culture nel corso dell’età del Ferro. L’analisi dei siti archeologici e del loro ruolo nel paesaggio consente di ricostruire le dinamiche di popolamento e di mobilità. I siti, spesso localizzati in posizioni strategiche, testimoniano la presenza di una rete che collegava la pianura con l’alta montagna e con le altre valli appenniniche. Il ruolo di cerniera tra la pianura e l’alta montagna ha reso il territorio lungo la Valle del Reno un luogo di transito e di scambio, ma anche di insediamento e di sfruttamento delle risorse. La città etrusca di Kainua (Marzabotto) ha un ruolo di primo piano in questo sistema territoriale, ma anche la città di Bologna e limitrofo insediamento di Casalecchio, sua propaggine lungo il Reno, testimoniano l’importanza strategica di questa area.

Proprio il sito di Casalecchio di Reno, assieme a Zola Predosa lungo il più occidentale corso del fiume Lavino, situati nella zona pianeggiante, testimoniano la presenza di insediamenti etruschi già a partire dall’VIII secolo a.C. Il primo, in particolare, era un importante centro di coordinamento e sfruttamento territoriale, con funzioni di avamposto per il controllo della via del Reno.

Lungo il corso del fiume, a sud di Casalecchio, si trovano diverse sepolture isolate, come quelle di Toiano, Moglio e Montechiaro, che suggeriscono la presenza di un popolamento organizzato tra VI e IV sec. a.C. secondo uno schema strategico volto al controllo della viabilità e del territorio. Il sito sacro di Borgo Ameno potrebbe essere un ulteriore indizio di questa organizzazione.

La Rupe di Sasso Marconi e il pianoro di Puliga, situati alla confluenza tra il Reno e il Setta, erano un importante punto di snodo per la viabilità. La città di Kainua, più a monte, era un centro urbano e commerciale fondato attorno al 500 a.C. su un villaggio più antico. Attorno alla città gravitavano altri piccoli nuclei insediativi suburbani, come quelli di Sperticano, Rodella e Sibano. Sperticano, in particolare, era forse funzionale al controllo del transito del fiume, mentre Rodella e Sibano erano necropoli suburbane situate a sud lungo il fiume Reno.

Da questi lunghi, risalendo verso il crinale dalla destra Reno, si raggiungeva il santuario di Monteacuto Ragazza, luogo di culto durante il V sec. a.C., ma già attivo in periodo villanoviano e sfruttato con insediamento di altura anche tra IV e III sec. a.C. Le offerte votive rinvenute a Stanco e Burzanella testimoniano la presenza di percorsi intervallivi che collegavano il santuario di crinale con le altre valli. Il santuario era anche un importante punto di riferimento per le comunità locali, come dimostra una iscrizione su pietra che testimonia l’influenza dell’élite di Kainua.

La confluenza tra il Reno e il Limentra inferiore, presso Riola, era un altro fondamentale punto di snodo per la viabilità. Situato in loc. Cantaiola, sulla sponda destra del Reno, l’insediamento doveva costituire un importante centro di controllo della viabilità e del territorio circostante. La presenza di una necropoli e di un’area artigianale suggerisce che il sito fosse un insediamento stabile e organizzato. I siti di Archetta e Cantaiola, situati sulle sponde opposte del Reno, erano interconnessi visivamente e controllavano il passaggio che conduceva al crinale tra Reno e Setta. Le grotte di Labante, nella valle dell’Aneva, rappresentavano una importante risorsa per l’estrazione del travertino. Le grotte generavano in maniera lenta ma continua la pietra, utilizzata nell’edilizia monumentale di Kainua. Le attività agrimensorie, l’estrazione di travertino dalle grotte di Labante e lo sfruttamento delle argille marnose di Calvenzano sono solo alcuni esempi di come le comunità etrusche abbiano saputo valorizzare le risorse del territorio.

A est del crinale, nella Val di Setta, il sito di Lagaro, alla confluenza tra il Setta e il Brasimone, era un importante centro di controllo vallivo. La presenza di una necropoli e di un insediamento suggerisce che il sito fosse un insediamento stabile e organizzato. Montorio, sul versante opposto del Setta, si configura come luogo di culto: la presenza di bronzetti votivi suggerisce che il sito fosse un luogo di offerta e di devozione.

I siti di Monteacuto Ragazza-Burzanella e l’area di Riola sono le due principali zone da cui, percorrendo il crinale, si guadagnavano i passi che consentivano di raggiungere le valli dell’Ombrone e del Bisenzio sul versante toscano: quelli della Collina (932 m slm) o del Crociale (1005 m slm) verso l’Ombrone e quello di Montepiano verso il Bisenzio. Le offerte votive di Casale di Lizzano, Castiglion dei Pepoli, Albagino e i siti con tracce di frequentazione di Monte Bargi e Poggio della Gaggiola, probabilmente segnalano stazioni (più o meno permanenti stagionalmente) prima dei passi. L’areale tra questi siti e i passi è priva di documentazione archeologica, ma ciò potrebbe essere dipeso dalla difficoltà della ricerca in ambito montano.

Bibliografia

P. Desantis, Gli Etruschi fra Reno e Setta: il nuovo insediamento De La Quercia (Marzabotto-Bologna), Annali della Fondazione per il Museo «Claudio Faina» (23), Roma 2016, pp. 377-397.

A. Gaucci, A. Serra, M. Proto, M. Cingia, Marginalità̀ e Mobilità in ambiente montano tra età del Ferro e contemporanea: prospettive storiche a confronto nella valle del Reno, Ocnus 32, 2024, pp. 65-116.

G.A. Mansuelli, Aspetti storici della viabilità transappenninica in età antica, La viabilità tra Bologna e Firenze nel tempo. Problemi generali e nuove acquisizioni (Atti del Convegno, Firenzuola – S. Benedetto Val di Sambro 1989), Bologna 1992, pp. 33-40.

R. Scarani, Repertorio di scavi e scoperte dell’Emilia e Romagna, Preistoria dell’Emilia e Romagna. Nuovi contributi., Bologna 1963 (Documenti e studi, VIII), pp. 175-634.

Se vuoi approfondire, guarda anche…

https://site.unibo.it/arcup/en

https://site.unibo.it/eos/it

https://site.unibo.it/kainua/it