La Valle del Reno

La Valle del Reno, pur essendo caratterizzata da una grande varietà di formazioni rocciose, non è particolarmente ricca di risorse. Le rocce predominanti, come in tutta la regione, sono di origine sedimentaria e comprendono arenarie, argille e pietre naturali. Sebbene l’area non possieda giacimenti minerali di grande rilevanza economica, in passato sono stati sfruttati piccoli depositi di rame, in particolare nelle zone delle ofioliti.

Le argille

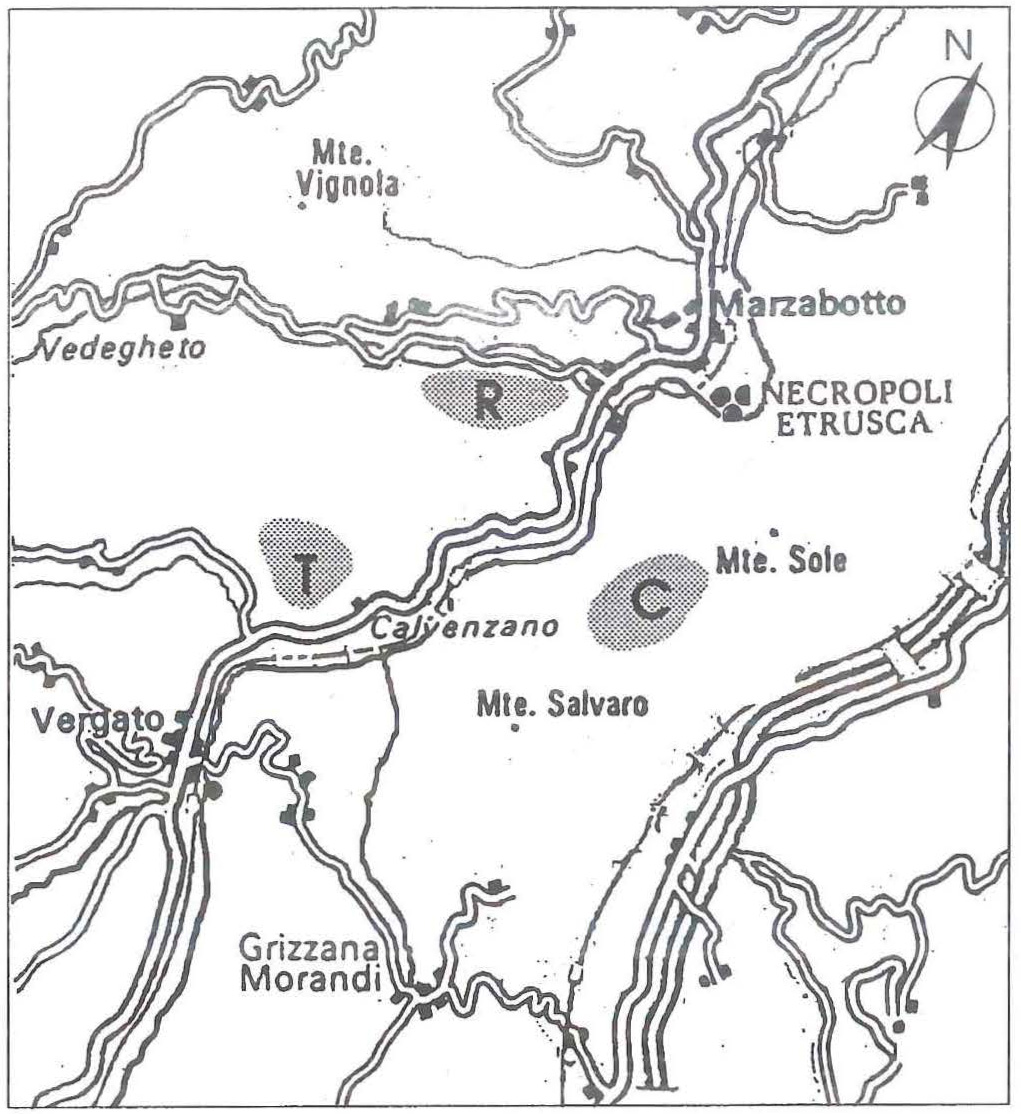

Le ofioliti e le arenarie che affiorano nelle zone montuose dell’Appennino emiliano costituiscono bacini di approvvigionamento utilizzati nel tempo per la produzione di ceramiche e materiali refrattari. Nonostante non sia semplice determinare con precisione quali terreni siano stati sfruttati nel corso dei secoli, le analisi archeologiche, mineralogiche e petrografiche, condotte dalla Cattedra di Etruscologia di Bologna in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali (BiGeA) di Bologna, hanno permesso di identificare due principali aree di approvvigionamento per le argille, impiegate in epoca etrusca per la realizzazione di materiale da costruzione e di oggetti di uso quotidiano, come vasellame e utensili.

Le due aree di approvvigionamento sono la formazione di Antognola e il membro di Monte Luminasio della formazione di Cigarello, entrambe facilmente accessibili da Marzabotto. Le argille estratte dalla formazione di Antognola, che affiora principalmente nel bolognese, si trovano anche nella Valle del Reno in località come Monteacuto Ragazza, Calvenzano e Riola. Di colore grigio-azzurro, queste argille sono ideali per la produzione di ceramiche fini e grezze, ma anche per la realizzazione di laterizi, grazie alla loro composizione fine e pura.

La formazione di Cigarello, invece, affiora con continuità esclusivamente nella zona di Marzabotto, ma presenta affioramenti anche nei pressi di Grizzana Morandi. Il membro di Luminasio, una delle sue formazioni, è composto principalmente da arenarie finissime, biocalcareniti e litareniti, caratteristiche che si sono rivelate particolarmente adatte alla produzione di ceramiche afferenti all’ambito etrusco e celto-ligure.

Le pietre naturali

La Valle del Reno è ricca anche di pietre naturali, come il travertino e le arenarie, impiegate perlopiù nell’edilizia. Il travertino, in particolare, è stato ampiamente utilizzato dagli Etruschi di Marzabotto, che lo estraevano da giacimenti locali. La ricerca ha stabilito che il travertino utilizzato proviene dalla cava di S. Cristoforo di Labante, situata a 15 km dalla città di Marzabotto, lungo il fiume Reno. Queste pietre, facilmente reperibili e lavorabili, hanno rappresentato una risorsa fondamentale per la costruzione di edifici e strutture e la realizzazione di sculture, testimoniando l’importanza del territorio per le civiltà antiche.

Rame e minerali di rame

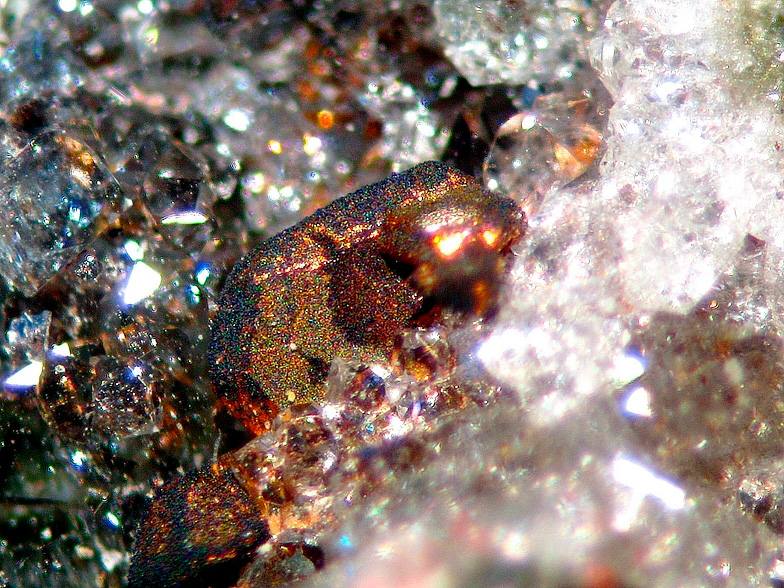

La Valle del Reno è storicamente legata all’estrazione di rame, sebbene il metallo sia presente in quantità limitate. Le ofioliti, formazioni rocciose di origine ignea, sono particolarmente ricche di minerali di rame come bornite, calcopirite, calcocite (o calcosina) e cuprite. Più rara è, invece, la presenza di rame nativo, che si trova in piccole quantità.

Un’importante località storica per l’estrazione di rame è Cà de’ Ladri (il vecchio Casale di Bombiana, presso Gaggio Montano), situata tra Riola di Vergato e Silla, dove oggi è presente una grande discarica controllata. In questa zona, e nelle vicine località di Cà Livorné e Pescherie, è ancora possibile rinvenire calcopirite, oltre a minerali come calcite, quarzo ed ematite.

A Bombiana, nella prima metà del 1900, sono state rinvenute ben 40 tonnellate di calcosina all’interno di una roccia serpentinosa, sfruttata fin dall’antichità fino ad esaurimento. Nella stessa località, però, è presente anche rame nativo che veniva estratto in una piccola cava, situata sul versante di una collina dove affiora tuttora una massa ofiolitica. Questo sito è noto in letteratura mineralogica come Monte dell’Oro o Monte dell’Ora (sito dove pregare), mentre nella cartografia ufficiale è chiamato Monte dell’Orso.

Inoltre, nelle zone calanchive di Grizzana Morandi, tra le località di Carbona e Prada, è stato rinvenuto rame nativo in piccole masse ofiolitiche. A Prada si trovano anche quarzo, malachite e calcite. Nonostante la letteratura indichi esauriti i giacimenti delle aree appena menzionate, recenti ricognizioni legate al progetto PRIN Apenninescape hanno permesso di confermare la presenza sia di rame nativo che di calcopirite.

Infine, nelle vicinanze di Riola di Vergato, a Ponte di Verzuno, all’imbocco della valle del Limentra, e nel bacino del Reno, è situato il Rio Rivaletto, un altro storico sito dove, seppur raramente, si possono ancora trovare calcopirite e malachite. Più a est, a Creda, presso Castiglione dei Pepoli, è possibile raccogliere calcite e piccole quantità di rame nativo.

Bibliografia

- Bombicci, Descrizione della mineralogia generale della provincia di Bologna. Seconda parte, in Memorie della R. Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, serie 3, tomo V, Bologna, pp. 105-222.

- Bondini, P. Desantis, F. Finotelli, T. Trocchi, Le Grotte di Labante tra geologia e archeologia, in P. Boccuccia, R. Gabusi, C. Guardnieri, M. Miari (a c.), Nel sotterraneo mondo: la frequentazione delle grotte in Emilia-Romagna tra archeologia, storia e speleologia, Bologna 2018, pp. 99-108.

- Boris, L. Tonelli (a. c.), Distretto Minerario di Bologna (1866-1991), IV 353, Bologna, 2004.

- Braga, M. Tirtei, C. Trevisanello, La ceramica non tornita a Marzabotto, in L. Cappuccini, A. Gaucci (a c.), Officine e artigianato ceramico nei siti dell’Appennino tosco-emiliano tra VII e IV secolo a.C. (Atti del I Convegno Internazionale di Studi sulla cultura materiale etrusca dell’Appennino, Arezzo, Dicomano 2019), Biblioteca di «StEtr» 66, Roma 2022, pp. 155-178.

- Cantelli, Risorse minerarie. Settore centro occidentale, in StDocA III, 1987, pp. 81-94.

- Morandi, V. Minguzzi, M. C. Nannetti, S. Monti, M. Marchesi, C. Mattioli, Ceramiche e argille della città etrusca di Marzabotto, in S. Santoro Bianchi – B. Fabbri (a c.), Il contributo delle analisi archeometriche allo studio delle ceramiche grezze e comuni: forma, funzione, impasto (Atti del Convegno di Bologna 1997), Imola 1997, pp. 40-45.

- Pedroni, L. Rosciglione, M. Varoli, C. Baratta, I minerali delle ofioliti nell’Appennino bolognese e modenese, Gruppo A.V.I.S. Mineralogia e Speleologia, Bologna 1996.